瓦妮莎·雷德格瑞夫 (1937) Vanessa Redgrave

1937年1月30日,著名戏剧演员迈克尔·雷德格瑞夫在伦敦的一场《哈姆雷特》演出中担任表演。在谢幕时,剧中的主演劳伦斯·奥利弗向观众宣布:“今晚一位伟大的女演员诞生了。”这是指他的合演者刚出生的女儿凡妮莎·雷德格瑞夫。

凡妮莎出生在伦敦格林威治,父母分别是迈克尔·雷德格瑞夫和瑞秋·肯普森,都是戏剧演员。距她出生后的四分之三个世纪后(尽管经历了诸多波折)这种相当先见之明的期望被证明是实至名归的,她成为了一位杰出的女演员,获得了包括奥斯卡奖、两次艾美奖、两次金球奖、两次戛纳电影节最佳女演员奖、托尼奖、美国演员工会奖、劳伦斯·奥利弗戏剧奖和英国电影学院奖终身成就奖等众多奖项。

在如此著名的戏剧演员父母的影响下,凡妮莎、她的弟弟科林·雷德格瑞夫和妹妹琳恩·雷德格瑞夫从小就承受了巨大的期望。由于身高较快达到接近6英尺,雷德格瑞夫最初计划从事舞蹈和芭蕾表演。然而,她选择了演戏,并于1954年进入中央演讲与戏剧学院,四年后在西区首次登台演出。在1960年代,她在英国舞台和电影上发展成为最著名的年轻明星之一。伦敦舞台上的表演作品包括经典作品:《阳光的一抹》《科利奥兰纳斯》《仲夏夜之梦》《终成眷属》《皆大欢喜》《海的女儿》《海鸥》等。到1960年代中期,她已经预定了不同的电影角色,并成长为一位引人注目的美女,拥有纤细、高挑的身姿和迷人的面孔。1966年,她在怪异喜剧《疯狂针刺》中首次登上大银幕,扮演一个疯子的美丽前妻,该作获得了奥斯卡提名,同年还在标志性影片《放大》中饰演急需摄影师底片的神秘女人,并在年度最佳影片《日落》中短暂无声地扮演安妮·博林的一角。

她在同年伦敦舞台上首创了《珍·布罗迪的青春》的主角角色(该剧在几年后被改编成电影,但玛吉·史密斯被选中并凭其表演获得奥斯卡奖)。随后,她主演了票房热门电影《卡米洛特》(1967年)的改编版,一部受观众欢迎但被批评家批评的影片,以及她作为伊莎多拉·邓肯在备受赞誉的《伊莎多拉》(1968年)中的第二次奥斯卡奖提名表现。

她在电影中走红的同时也与公开的政治参与相吻合,她是反对越南战争并带头游行至美国大使馆的主要人物之一,在反核示威中被逮捕,并公开支持亚西尔·阿拉法特的巴勒斯坦解放组织(PLO)和为各种其他人权(特别是左翼)事业而战。尽管她独立的品质令人钦佩,但她的大多数政治信仰没有得到公众的广泛支持。1971年,在经历了三部电影的背靠背拍摄后,雷德格瑞夫遭遇了一次流产(这是她继娜塔莎·理查森、乔莉·理查森和卡洛·加布里埃尔·内罗之后的第四次流产)和与当时的伴侣、她儿子父亲弗兰科·内罗的分手。这大约是在她同样政治立场的兄弟科林将她介绍给工人革命党的时候,该党的目标是摧毁资本主义并废除君主制。她的电影事业开始受挫并退居次位,同时她更多地参与党派活动,并两次未能成功作为该党成员参选议会,只获得了极少数的选票。

就当时她的电影事业而言,她在大型合奏推理片《东方快车谋杀案》(1974年)中可能出演了最小的角色,并在《夏洛克·福尔摩斯历险记》(1976年)中出演了另一个不起眼的小角色,饰演萝拉·德佛罗。

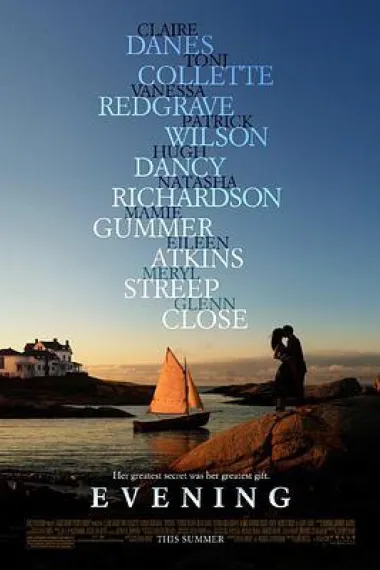

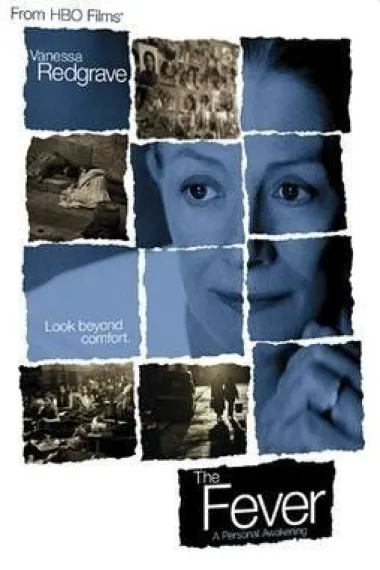

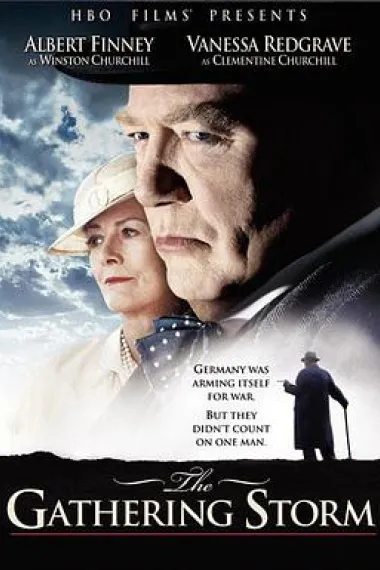

在受到好评的百老汇首秀后,她于1977年因参与两部电影而引发更多争议,首先是在《朱莉娅》(1977)中与简·方达对戏,饰演一个对抗纳粹压迫的女性,并在纪录片《巴勒斯坦人》(1977)中讲述和出镜,她曾著名地拿着卡拉什尼科夫步枪跳舞。她公开谴责自己所谓的“犹太复国主义暴徒”,此举激怒了犹太团体,导致她的纪录片放映被炸毁,红墓本人甚至受到犹太国防联盟(JDL)的威胁。《朱莉娅》(1977)恰恰大获好评,而红墓本人还获得了最佳女配角奥斯卡提名,但犹太支持团体要求撤销她的提名,并在奥斯卡颁奖典礼上焚烧红墓的肖像并进行抗议和游行。红墓被迫从后门进入活动现场以避免伤害,当她获奖时,她著名地将此次疯狂行为称为“犹太复国主义暴徒”,此番言论让观众大声惊叹和嘘声。第二天早上的报纸刊登了这次演讲,她的声誉进一步受损。 当CBS聘请她扮演真实的纳粹集中营幸存者Fania Fenelon在《为时而生》(1980)中的角色时,可谓大感意外,尽管有更多的争议和抗议(Fenelon本人甚至不希望由红墓扮演她),她凭该角色赢得了艾美奖,且该电影成为当年收视率最高的节目之一。她奥斯卡后的电影作品大多低调但成功,例如在《扬克斯》(1979)、《阿加莎》(1979)、《波士顿人》(1984)、《韦瑟比》(1985)和《竖起你耳朵》(1987)中的表演进一步巩固了她作为一名优秀演员的声誉,她获得了各种奖项和提名。 然而主要在1980年代,她专注于电视电影和高预算的迷你剧,以及伦敦和纽约的戏剧。1984年,她因政治原因被波士顿交响乐团取消合同错误而起诉500万美元成为头条(她还表示在《阿加莎》(1979)中,她的薪水因同样原因被大幅削减)。1990年代,她变得更为大众化,出现在一系列高知名度的影片中,但这些角色往往未充分利用红墓的能力,或只是简短的客串/5分钟角色。亮点包括《霍华德庄园》(1992)、《小敖德萨》(1994)、《碟中谍》(1996)和《摇篮将摇滚》(1999),以及她在《湖边的一月》(1995)和《达洛维夫人》(1997)中的女主角角色。 2003年,她终于凭借《漫长一天的旅程》中的表演赢得了梦寐以求的托尼奖,随后她在百老汇又有两次托尼提名的表演,一人独秀的《神奇思维之年》在2007年和《驾驶小姐黛西》在2010年因高需求而加演,并于2011年转至西区加演三个月。 凡妮莎继续将她的名字借给各种事业,以其各种信仰而慷慨捐赠大笔款项。她公开反对伊拉克战争,为关闭关塔那摩湾进行活动,支持同性恋者的权利以及艾滋病研究和许多其他议题。她于1993年出版了自传,几年后被选为联合国儿童基金会亲善大使。她还著名地拒绝了因表演服务而被封为女爵士的邀请。许多人猜测如果不是因为她直言不讳的观点,她的职业生涯可能达到的高度,但成为名人与通常附带的虚假生活似乎对红墓一点也不感兴趣。 凡妮莎曾在多次专业场合与她的三个孩子合作(她的大女儿娜塔莎·理查森因滑雪事故在45岁时不幸去世),她70多岁时依然在电视、电影和剧场中常常表演,屡次带来出色的演出。